鳥尾小弥太の鳥尾家というのは、不思議なことに子どもは代々男の子と女の子が一人ずつ、そして必ず当主が先に亡くなる後家家族でした。そのあたりをまとめます。

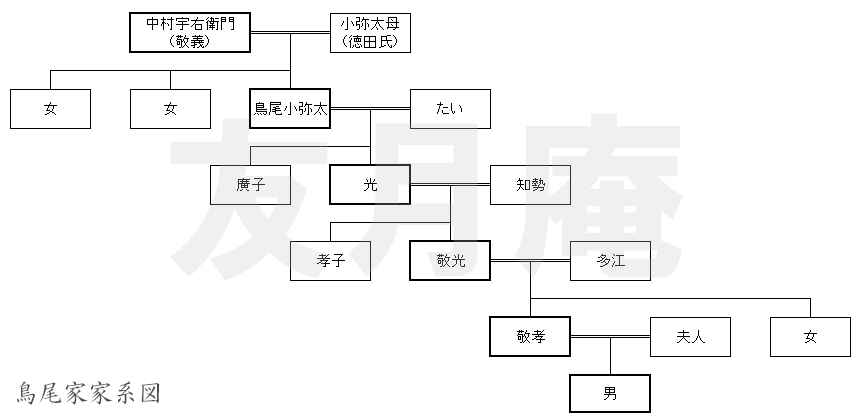

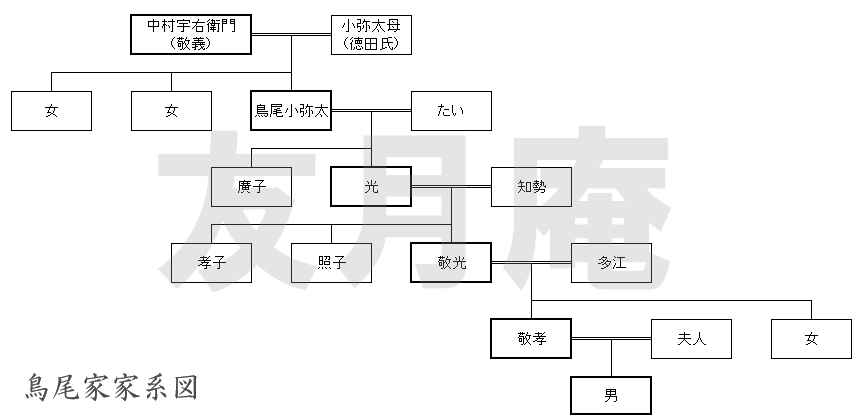

コメントにてご教授いただいた内容をもとに、家系図を修正いたしました。

修正した最新の家系図については、下記をご参照ください。

鳥尾小弥太(とりおこやた)とは

鳥尾小弥太とその家系

鳥尾孫である敬孝氏が、著書の中でこんなことを言っておられます。ちょっと長いけど引用。

当時は小石川区といって今は文京区ですが関口町という所で生まれて育ちました。私の家というのは代々子供が割合少ないんです。私のひいおじいさんが鳥尾小彌太という人で、これが明治維新の時に活躍をして最終的には陸軍中将にまでなった男ですが、これが活躍したという事で子爵を賜っていたのです。

それ以来代々子供が二人しか生まれない家庭でした。二人というのがどういうわけか必ず男、女という二人子供で、男の子が常に一人しかいない、ということで分家というのが全くありませんでした。

そういうわけで鳥尾家というのは鳥尾小彌太以来代々一家族しかいないというので今日に至ってます。二代目が鳥尾光という男でこれも男の子が一人でした。次が私の父親になります鳥尾敬光ですが、これも姉さんと二人きりと。その姉さんの方が三井家にお嫁にいきまして井原という姓を名乗りましたけど、その子供がNTVの重役だった井原高忠ということで私たちは従兄弟同志になってます。

私も妹と私の二人きりで私が鳥尾家をひきついでおりまして、私は子供が男の子一人でして、これも分家ができないとうことで(※管理人注:原文ママ)五代続いて分家がない家庭です。

もう一つ面白いのは、男の方が必ず先に死んでおりまして、私の父親の代までは後家家族という形で、後家さんだらけです。私が生まれた時も鳥尾小彌太の奥さんの鳥尾たい、というひいおばあさんですが、これも存命でした。私はひいおばあちゃんに非常にかわいがられました。それが今現在私がわがままに育った原因の一つかもしれません。鳥尾敬孝『明仁陛下の青春と共に』(1989) p110-111

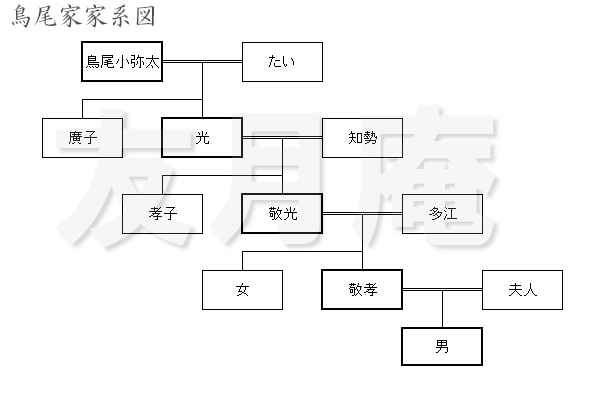

これを家系図に表すと、このようになります。

ほんとに面白いくらい分家がありません。

また、後家家族については、それぞれの没年とみると、

小弥太:明治38(1905)年没、たい:昭和19(1944)年没

光:明治44(1911)年没、知勢:昭和15(1940)年没

敬光:昭和24(1949)年没、多江:平成3(1991)年没

というように、ほんとに後家家族なんですね。

小弥太の父も小弥太の母より先に亡くなっていますし、敬孝氏自身も、夫人(さらには母多江(鶴代))より先に亡くなっています。

女と男一人ずつ、については、小弥太の息子光から敬孝氏までがそうだったようです。

面白いことに、女が先に産まれ、跡取りとなる男の子が後から、というパターンが多かったようです。(敬孝氏は珍しく先に産まれたため、妹がいます)小弥太も、姉が二人の末っ子でした。

謎の少女

蛇足ですが、随分長いこと私はこの家系図で鳥尾家を認識していたのですが、ある時、お知り合いの方から「光氏は娘が二人いたんですか?」と聞かれました。歴史好きなその方は私が鳥尾が好きなことを知っていたので、ご自分の調べ物とあわせてちょくちょく鳥尾の子孫についても調べてくださっていたのです。

先述の通り、私は上記の家系図の認識だったので、「いえ、一人のはずですよ」と答えたのですが、どうもその方が見たある資料に、娘が二人いるような記載があったとのこと。

しばらくして『華族画報』(大正10年)を見る機会があって、鳥尾家のページをみてびっくり。

大正10年ということで、鳥尾家の当主は若干11歳の敬光氏。華族画報はその名の通り、当時の華族の画、つまり写真を掲載した華族図鑑なのですが、鳥尾家も当主敬光氏を中心に実母知勢、祖母たい、姉の写真が掲載されています。

そして、のちに井原氏に嫁いだ孝子氏と別に、もう一人の女性の写真が掲載されていました。写真には「次女照子嬢」とあり、光氏の2番目の娘であることが分かります。顔立ちは姉孝子氏にそっくり。しかし、これより後に刊行されている『華族大系』等の家系図では、彼女の名前をみることはありませんでした。

どうやら幼少期に亡くなってしまったようだ、ということを前述の方に報告したところ、後日、『跡見花践日記 第4巻』という冊子のコピーをいただきました。跡見女学校は、現在の跡見学園の前身となる、跡見花蹊によって創立された女学校で、敬光氏の母、知勢の出身校。成績優秀だった知勢は花蹊とも親しく、花蹊の日記の中にたびたび登場します。

この日記により、照子氏の亡くなった日が分かります。

七月十二日 水曜 いぬ 雨。

(略)鳥尾照子の訃音にて驚入たり。

『跡見花践日記 第4巻』p191

大正5年(1916年)の一文のため、華族画報の刊行された大正10年には、すでに照子が亡くなっていたことが分かります。

彼女の年齢は分かりませんが、華族画報の写真は、5,6歳にみえます。つまり、男一人、女一人しか生まれない、というよりは、男一人、女一人しか残らなかった、というほうが正しいのかもしれません。不思議ですね。

しかし、長州閥の人びとは、山県有朋や伊藤博文など、直系の子孫を残せなかった家が多かった中、脈々と血を残している鳥尾家はすごいなぁと個人的に思ってしまいます。

敬孝氏の息子さんまでは華族大系にお名前が載っていますが、それ以降は把握できていません。極端な話、「歴史上の人物」(著名人)から一般人へとなっていくわけで、私のような研究者でもない一般の目にはどんどん情報は入らなくなっていくのだろうと思いますが、歴史好きとしては自分の好きな歴史上の人物の「血」を引く方々。これからもそれが続いていってほしいなぁと願わずにはいられません。

コメント

はじめまして。私の姓は鳥尾でして、父方の祖父は出身萩のあたりと聞いております。大人になってから鳥尾小弥太の存在を知りましたが、父方の親戚とは疎遠で詳しい資料などもない為、大変興味深く拝見させて頂きました。家紋がどうしても知りたく、twitterで鳥尾姓の方を発見してお伺いしたところ丸に花剣菱と伺いました。私もゆくゆくは研究して行きたいと思っておりますが友月庵さんのデータを参考させて頂きたいと思います。

私の確認できている末裔は、今のところ北九州の小倉にある鳥尾歯科(娘さんに家紋を教えて頂きました。現在のアカウントは本名ではない)と、福岡県庁の近くにある鳥尾製麺所のみです(笑)

はじめまして、友月庵の管理人の友と申します。

コメントありがとうございました。

鳥尾姓の方から見ていただけて光栄です^^ご自分のルーツを辿るのは、知らなかったご先祖との出会いでもあり、楽しい作業ですよね!ただおそらく、鳥尾小弥太の家系に関して言えば他の「鳥尾」姓とルーツが異なっており、また分家のない家系のため、小倉や福岡の方とは別の一族になると思います…。

鳥尾小弥太に関して言えば、本ブログでも家紋は下記の記事にてご紹介しております(既にご覧になられていたらすいません…)。

http://yugetuan.net/abouttoriokoyata/

もし父方でお墓をお持ちでしたら、お墓に家紋が掘ってあることが多いと思いますので、季節的にもお墓参りされることがありましたら確認していただけると良いのではないかと思っております。

たくさんの末裔の方々とつながれることをお祈りしておりますね!

コメントありがとうございましたー!

*2016/12/17* URLのみ差し替えました

突然失礼します。

記録を残す意味で以下共有させていただきます。

私は鳥尾敬孝の息子の文孝です。

敬孝の妻は春子。私の妻は美和子。

私には子供が二人おりますが、二人共女子であります。

代々男の子が一人だった伝統は5代目の私で途切れることになります。

娘にはまだ子供がおりませんが自分の子には鳥尾の名前を継がせたいと言っています。

二人共米国で暮らしているので、今後外国人の血が交じる可能性もあります。

小弥太も、父の敬孝も開放的で変人でしたので、そうした展開も面白いと思っています。

鳥尾文孝様

はじめまして、友月庵の管理人の友と申します。

コメントありがとうございます。

まさかご子孫の方からコメントをいただけるとは夢にも思わず、この数日、嬉しさと驚きとの中過ごしておりました。

顔が見えないネットの上ですのでご容赦いただきたいのですが、橘かがり氏(『焦土の恋“GHQの女”と呼ばれた子爵夫人』の著者)が、文孝様とお会いした際のお話を某書で述べていられたのを拝見したことがあるのですが、そちらとご息女の人数等全く同じですので、ご本人様で間違いないとお見受け致します。

奥様のお名前は華族大系にも先述の橘氏の書でも掲載されておりませんでしたので、お寄せいただいた情報を後日記事のほうへ加筆させていただきたいと思います。

>二人共米国で暮らしているので、今後外国人の血が交じる可能性もあります。

小弥太氏も敬孝氏も、そして敬孝氏の母君である多江氏も含めて、開放的でありながら各人が確固たるぶれない軸を持っていらっしゃるところに、私は鳥尾一族の魅力を感じております。ご息女様方もまだ見ぬそのお子様方にも、きっとその方のなかにそのようなものが受け継がれていくのだろうと、勝手ながら思っております。

お寄せいただきました貴重な情報、後世に伝えていけるよう、微力ながら本ブログも誠心誠意尽力して参りたいと存じます。

厳寒の折、どうぞ穏やかに新春をお過ごしください。

コメントありがとうございました。

前出の鳥尾春子様がハワイアンダンスを華麗に踊られているのを拝見させて頂いた事がありますが、そのようなお家柄の方とは驚きです。

コメント承認遅くなってしまい大変申し訳ありません;

そうなのですか!個人的に鳥尾家に嫁ぐ方は皆さんそれぞれ魅力溢れる方ばかりだなと思っていましたので、きっと春子様のダンスも素敵でしたでしょうね。私は本とWEBの片隅からソッと楽しませていただいているファンなので、直接お目にかかれる機会があったなんて羨ましいです^^

コメントありがとうございましたー!