1901(明治34)年5月に出版された、鳥尾小弥太が自ら記した小伝である『恵の露』を紹介しています。

当初三回に分けて紹介しようと思っていたのですが、文量が多くなってきたので四回に分けることにしました。今回は第二回です。

全文の文字起こしした記事は以下です。

なお、恵の露は現在国立国会図書館デジタルライブラリーで公開されている『得庵全書』に収録されています。

本文

余が父君は、中村宇一右衛門と云ふ、諱は敬義。余が十三歳の時に、逝去せらる。故に余も、父君の性行は詳しく知らず。只頗る厳正な人で、余が幼少の時、随分厳格なる家庭の教育を受けしやうに思ふ。

其の一つを云へば、余七歳の時、習字の為に、横山先生の所に行く。一年餘りも立ちて、習字が上達せぬとて、遂にその先生を止めて、父君がみづから教授せらる。其の頃白紙に手習をする事は、昔の江戸にはありしなれど、田舎では、反古草紙へ習はせられた。又三月の節句なりしか、五月の節句なりしか、記憶せぬが、祝日でありし。父君の云はれるには、聖人の教は祝日も節句も、人たる者は必ず奉ぜねばならぬ。今日は節句であるけれども、経書を教ふるとの事にて、論語の公冶長第五と云ふ處を、其の日に習つた。所が門外から友達が来て、頻に名を呼ぶ、これに心を取られて、記憶が出来ぬ。僅かでも宜しいとの事なれど、覺えられぬので、餘程難儀をした事がある。是等の事を以て見るも、餘程厳正な人で。其の上余を養育するには、餘程注意せられた事と見える。余は三人の兄弟があつて、総領は二人ながら女子であつて。余は末子なれど、男子ゆゑ、家督を継がせる積りであつたと見える。それ故に教育に、殊更注意せられたのである。余が十二歳の時、兎角家事向き不如意であつて。父君は暫く、江戸の在番に往くと云ふ事になり、乃ち余を伴れて五箇年在勤をする積りで、出立をされた。其の出立は、其の年の春三月十日前後であつたと思ふ。六七人連れにて、其の中には、余と同年前後の少年もありし。四月の上旬頃に江戸へ着し、麻布の檜屋敷に居たり。

其の翌年夏五月頃と覺ゆ、父君の言はるゝには、一應歸國しなければならぬ用事あり。往来の日數は、大概三箇月もかゝるべし。汝は我慢して、此の地に居殘るべしとの事であつた。兩三年前薨去ありし毛利元徳公が、若殿にて在せし時、御歸國あり。一月許り、國許に滞在ありて、引返して江戸へ参府致さる。父君は其の御供で國へ歸らる。其の間は、余は豫め懇意なる野村と云ふ人に預けられた。

其の年の八月か九月頃か、國許の叔父より手紙が到来して、父君は播州加古川で病没せられたと云ふ事を報知があつた。丁度其の頃は、虎列刺病のある時で、類似虎列刺のやうなものにてありしならん。城州伏見邉から下痢の気味にて、同行の人が介抱して、播州までは供を離れて参つて、加古川にて重り、遂に此處で五六日療養されて、亡くなられたと云ふ事である。其の宿屋は、菊屋と云ふ。余は維新の後、其の宿屋の主人を、屢々訪ねたが、以後廃業して、他の商業を營みてありし。

當時父君の看病をした老婆が、(當時宿屋の女房なり、父君よりは三つ程年長なりと、みづから言へり)二三年前までは達者で居たり。此の老婆が、父君の臨終の事を、精しく余に語れり。

父君の言はるゝには、何處で死するも、因縁で仕方は無い。外に思ふ事はないが、江戸に子供を遺して置いたが、それがいかゞするやらんと気に懸かる、其外何にも気にかゝる事はないと仰しやりましたが、全くあなたの事でありました。餘程御気になさつたやうであると、老婆が話した。父君は、餘程決定の宜い人であつたと見える。國を出る時、姉共に向つて言はるゝには、一度家を踏み出せば、何處で死するかも知れぬ。人は此の世に生れて来るには、必ず地水火風の四大を借りて来る、此の世を辞する時は、それを返さねばならぬ。若し旅で死んだならば、其處の土を借りて来て、此の世に生れたのであるから、其の土地へ往つて、それを返すのである。故に何處で死なうとも、前世よりの約束であるから、決して歎き悲しむ事はないと。呉々も言ひ殘して置かれたと云ふ事である。さう云ふ事を、考へて居られた人と見える。

當時余は大に悲哀に沈んで、さながら黒暗になつたやうでありしが。野村と云ふ人が、大層親切に、色々言つて聞かして、世話をして呉れられた。翌年の四月、余が十四歳のとし、敬親公御歸國の御供をして歸國す。其時余は家督を継ぐ、叔父伊藤瀧蔵と云ふは、余が父君の差継の弟である。歸國後は、其の家に在りし。

元来家事不如意なる所へ、父君が旅で死去せられ。一入家政も困難に墜入り、余が母方は、徳田折蔵と云ふ、母堂の弟が、世を継いで居られた。此人と、伊藤の叔父と相談して、中村家は、一時謂はゆる分散仕組と云ふ事になり。玆五箇年間、仕組の都合にて、母堂は徳田へ、余と姉とは、伊藤へ引受る事となる。此事は余が歸國前に、巳に決定してありし。総領の姉は、巳に三輪氏に嫁せり。余は幼年事ゆゑ、萬事叔父どもに打任せて置く。十四歳より十七歳まで、叔父の家に居る。

意訳

私の父君は、中村宇一右衛門という。諱は敬義で、私が十三歳の時に亡くなられた。

ゆえに私も父君の人となりは詳しく知らない。ただ、とても厳正な人で、私は幼少の時に随分厳格な家庭の教育を受けたように思う。

その一つをいうと、私が七歳の時、習字を横山先生のところで習っていた。一年あまり通ったが上達しないので、ついに其先生のところへ行くのを辞めて、父君自ら教えてくださるようになったのである。その頃、白紙に手習いをすることは江戸ではあったかもしれないが、田舎では書き損じた紙にしていた。

あれは三月の節句であったか、五月の節句であったか記憶していないが、祝日のことある。父君の言われるには、「聖人の教えは祝日も節句も、人であれば必ず謹んで勤めなければならない。今日は節句であるけれども、経書を教える」ということで、論語の公冶長第五というところをその日に習った。ところが、門外から友達が来てしきりに私の名前を呼ぶ。これに気を取られて習ったことを覚えることが出来ない。「わずかでも良いので、覚えなさい」ということだけれど、覚えられないのでかなり難儀をしたことがあった。

これらのことを見ても、よほど厳正な人でそのうえで私を養育するにはかなり注意されたことと思っている。私は三人の兄弟があって上二人は女子であった。私は末っ子であったけれど男子だったので家督を継がせるつもりであったとみえ、それゆえに教育にことさら注意されたのである。

私が十二歳の時、とにかく家計が苦しかったので、父君はしばらく江戸の在番に行くということになり、私を連れて五年留まるつもりで出立された。出立はその年の春、三月二十日前後であったと思う。六、七人連れで、そのなかには私と同年前後の少年もいた。四月の上旬頃に江戸で付き、麻布の檜屋敷に(下屋敷)に居ることになった。

その翌年の夏、五月頃であったと思う。

父君の言われるには、一度長州へ帰らなければならない用事がある、往来の日数はだいたい三カ月ほどかかるだろうから、お前は我慢して、江戸に残るように、ということであった。

今から三年前(1896(明治29)年)に薨去された毛利元徳公が若殿であった時のことである。ご帰国され、一カ月ばかり長州に滞在して江戸へ御戻りになるということであった。父君はその御供で国へ帰るということだったのである。その間、私はかねて懇意にしていた野村という人に預けられた。

その年の八月か九月か、国元の叔父より手紙がきて、父君は播州加古川(現:兵庫県加古川)で病没されたという知らせがあった。ちょうどその頃は、コレラ病がはやっていた時で、やはりコレラのようなものに罹られたのではないかと思う。

山城国の伏見(現:京都府伏見)あたりから下痢気味であったらしく同行の人が介抱して、播州までは一行を離れて参って、加古川にて重篤になり、ついにそこで五、六日療養されて亡くなられたということであった。

その宿屋は菊屋という。私は維新のあと、その宿屋の主人を度々訪ねたが、その後廃業してほかの商売を営んでいた。当時父君の看病をした老婆が、二、三年前までは達者でいた。当時の宿屋の女房で、父君より三つほど年長だと自分でいっておった。この老婆が、父君の臨終のことを詳しく私に語ってくれた。

父君の言われるには、「どこで死ぬとしても因縁なので仕方がない。ほかに思い残すことはないが、江戸に子どもをのこしてきてしまったが、それがどうするのだろうかと気がかりである。そのほかには何も気にかかることはない」とおっしゃっていましたが、まったくあなたのことでありました。よほどお気になさっていたようであったと、老婆が話した。

父君はよほど決断のよい人であったと見える。

国を出るとき、姉たちに向かって言われたのは、「一度家を踏み出せば、どこで死ぬかもわからない。人はこの世に産まれてくるには、必ず地、水、火、風の四つの力を借りてくる。この世を去る時には、それを返さねばならない。もし旅で死んだなら、その死んだ土地の土を借りてこの世に生まれたということであるから、その土地へ行って返さねばならない。ゆえに、どこで死のうとも前世よりの約束であるから、決して嘆き悲しむことはない」と。そういうことを、くれぐれもよろしく頼むと言い残しておかれたということである。そういうことを考えておられた人であったということだろう。

当時私は大いに悲哀に沈んでさながら目の前が真っ暗になったようであったが、野村という人が大層親切に色々言ってきかして、世話をしてくださった。

翌年の四月、私が十四歳の時に敬親公ご帰国の御供をして長州へ帰国した。そのとき私は家督を継ぎ、叔父の伊藤瀧蔵という人が私の父のすぐ下の弟であって、帰国したあとはその家にいた。

元々家計がままならないというところで父君が亡くなられ、いっそう困窮した。私の母方は徳田折蔵という、母上の弟が跡を継いでおられた。この人と、伊藤の叔父と相談して、中村家は一時的に、いわゆる分散仕組ということになった。これより五年、仕組の都合にて母上は徳田へ、私と姉とは伊藤家で引受けることになった。このことは、私が帰国する前にすでに決定されていたことである。一番上の姉は、すでに三輪家へ嫁いでいた。私は幼かったので、すべて叔父たちに任せていた。

こうして、十四歳より十七歳まで、叔父の家で過ごしたのである。

雑感

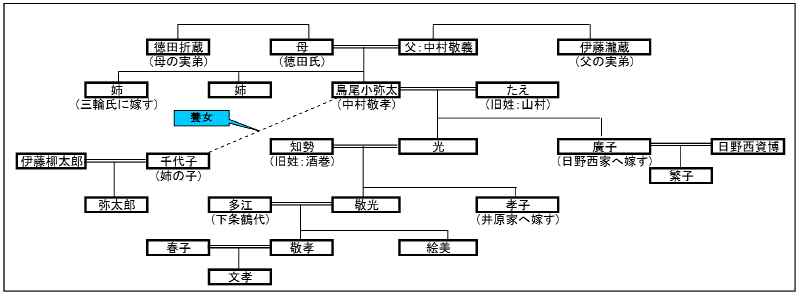

鳥尾小弥太の父は中村宇一右衛門といい、諱、現代でいう本名にあたるような名前は「敬義」と言いました。小弥太自身も諱を「敬孝」といい、息子の光氏は別ですが、それ以外の方々も代々「敬」か「孝」の字が入っておられます。

女の子二人続いたあと、最後に産まれた小弥太は、跡取りとして大事に育てられていたようですね。

祝日に勉強しているのに門外から友達が呼ぶから集中できなかったエピソードが可愛すぎて、初めて読んだ時悶絶しました。

※家系図の詳細などについては以下をご参照ください。

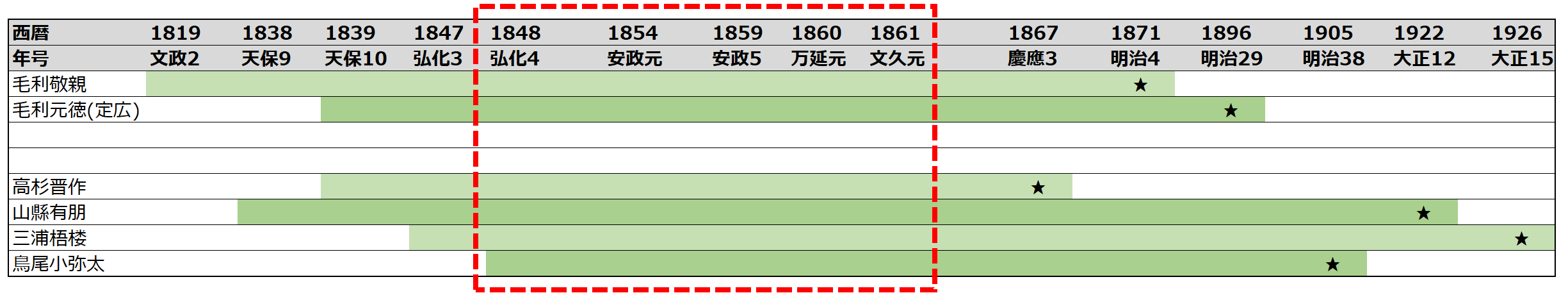

鳥尾とその関連人物のざっくりした年表を起こすとこのようになります。

今回の回想は赤枠の部分のものになりますが、こうやってみると文久以降から高杉没後までに訪れた時代の変化の急激さが良くわかりますね。

回想中に出てくる「毛利元徳」公は、松下村塾や奇兵隊から長州を追っていっている方には「毛利定広」公のほうが名前に馴染みがあるのではないかと思います。私も今まで見てきた本だと、こちらの名前で登場することが多くて定広という名前のほうがしっくりきます。

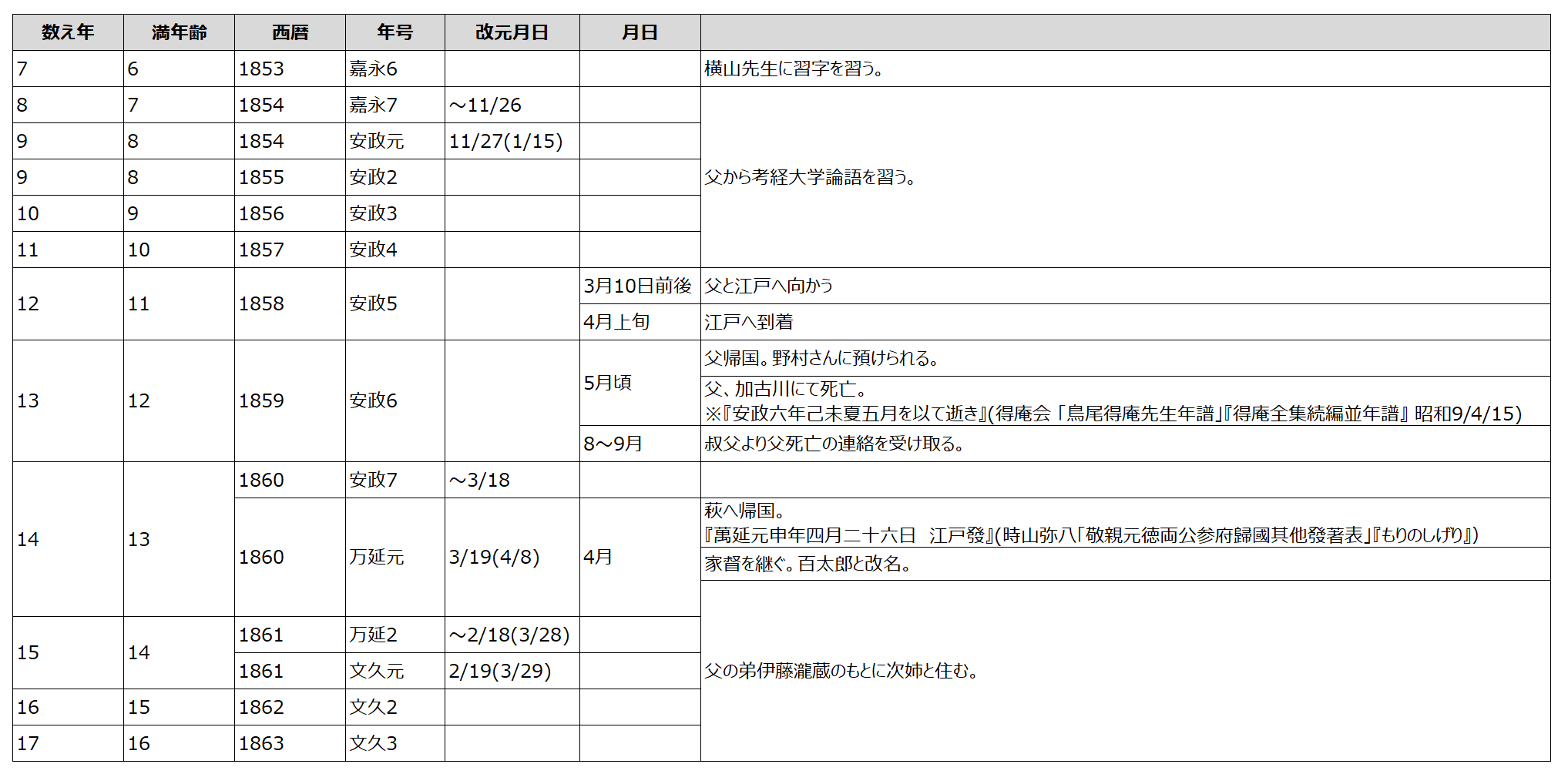

なお、回想中に出てくる小弥太の年齢は、得庵全書の増補として発行された『得庵全書続編並年譜』に収録されている「鳥尾得庵先生年譜」、および、回想中の「私が十四歳の時に敬親公ご帰国の御供をして長州へ帰国した」というところから特定すると、数え年で表記されているようです。

このため、回想に出てくる内容を起こすとこうなります。

敬親公の江戸、長州の行き来は『もりのしげり』に収録されているのでありがたい。国デジさんで読めます。

「横山先生」と「野村さん」という方については鳥尾がこれ以外に言及しているものをまだ見た事がなく、どういう方だったのかは分かっていません。

野村というと長州では、松下村塾門下生の「野村和作」や、のちに奇兵隊員となる「山城屋和助(野村三千三)」など、どちらかというと鳥尾に近い、下級武士の身分の人に多いのではないかと思うので、その層をたどるのは中々難しそうですが、どこかで逸話でもなんでも拾えることがあったらいいなと思います。

幕末のコレラ

父である宇一右衛門さんが帰らぬ人となってしまった帰国の途については、おなじく『もりのしげり』に定広公の動向として「安政六未年六月二十六日 江戸發 陸路東海道伊勢路佐屋桑名廻舟行中國路ヲ經テ下向歸國」と記されていました。

東海道は名古屋の南の熱田宿から、三重県の北部の桑名宿までを通称「七里の渡し」と呼ばれる海路が通っていましたが、この海路を避けて内陸の佐屋から桑名宿へ川船で向かうルートがあったのです。これを使っていたのですね。「中國路」は中国道、「山陽道」の別名です。

京都のあたりから具合が悪くなってきたということは、コレラの潜伏期間が1~5日ということを考えると、人の多かった京都へ入ってから感染してしまったのかもしれません。

梶川勇作「江戸期の東海道佐屋路と佐屋宿(前編)」(金沢大学文学部地理学報告(1984))

さて、コレラというと、創作物では漫画「るろうに剣心」でも登場した、幕末に大流行した疫病です。

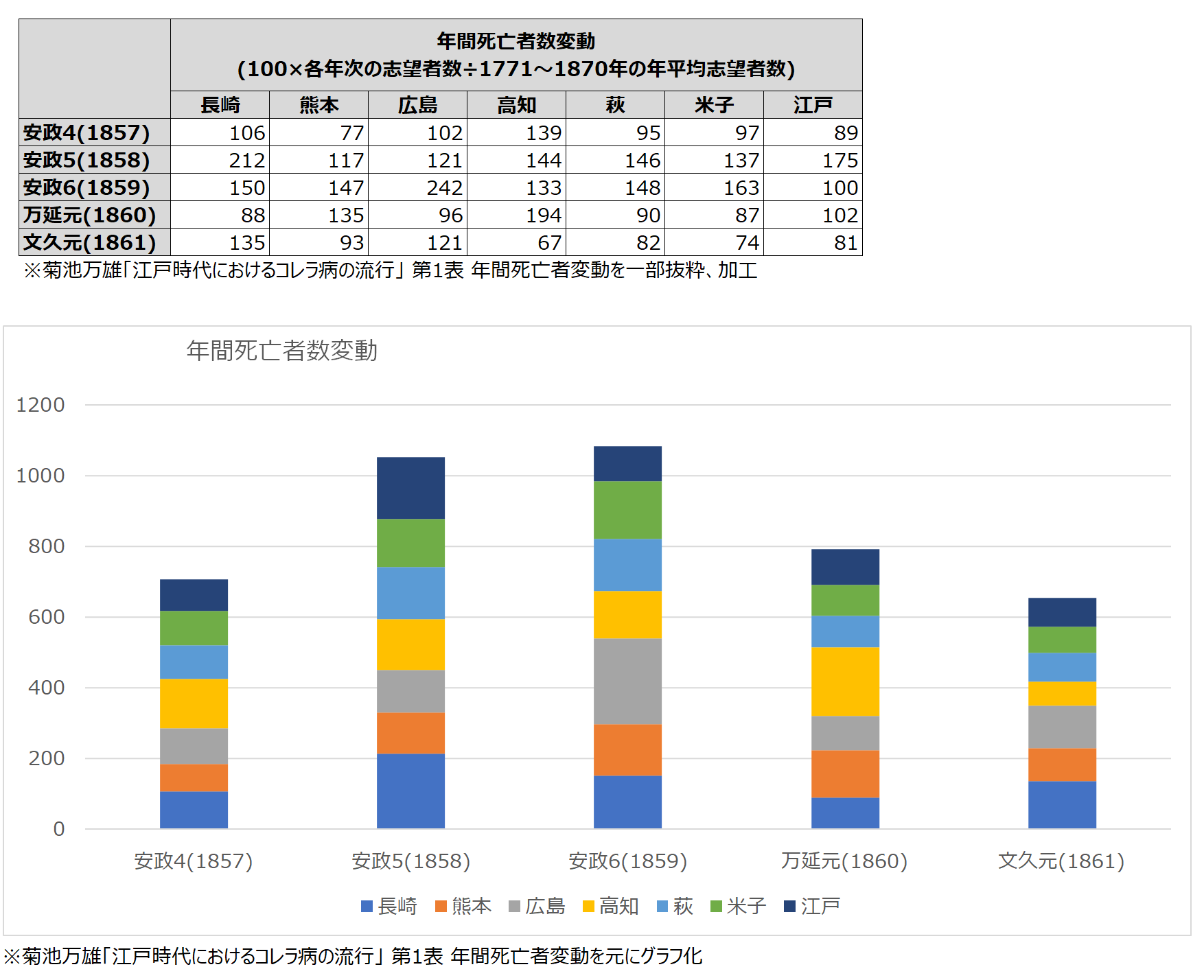

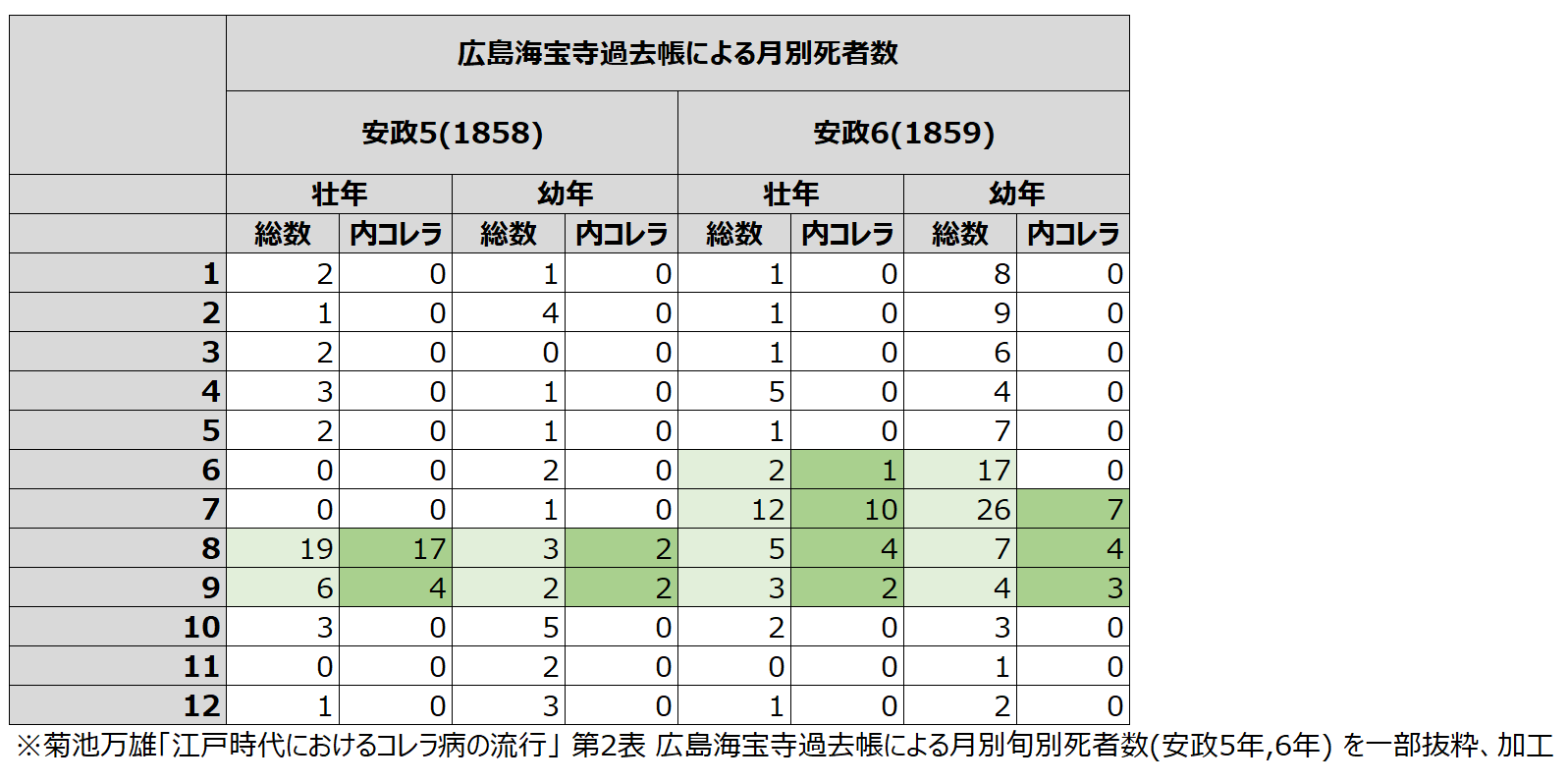

おもに文政五(1822)年、安政五(1858)年、文久二(1862)年が流行年といわれていましたが、これについて菊池万雄氏の、寺院過去帳より整理されたデータがあるのでご紹介します。

個人的には、この菊池氏がまとめられた江戸時代の疫病や飢饉による死者のデータ数と、昨今のコロナでの患者分布を重ねて、人口比に対して数が多くなっているところはいわゆる「交通路の発達した箇所」にあたるのではないかと仮定しており、たぶんそのうちどこかの研究者の方が出してくれるんじゃないかなーなどと他力本願なことを思ったりしています。(というかもう出ていそうな気もします)

氏のまとめによると、使用した寺院過去帳(お寺の檀家である人が亡くなると名前を記録した帳簿。いまでいう戸籍のような扱い)には死因が明記されることはほとんどないため、まず明治前半期の資料をもとにコレラによる死亡の実態、傾向、特色を整理すると以下の四つが見られたそうです。

1.流行年ほど死亡率が高い

2.極端な夏季集中型

3.流行核心地域を対象にするほど死亡率が高くなる

4.幼・老年層に比較して壮年層に死亡率が高い

これを宇一右衛門さんにあてはめると、こんな感じかと。

1.流行年ほど死亡率が高い

⇒ 安政五~六年は流行年

2.極端な夏季集中型(6~9月。ピークは7、8月)

⇒旧暦五月はいまの六月頃にあたるので、初夏

3.流行核心地域を対象にするほど死亡率が高くなる

⇒ 後述しますが、安政六(1859)年は安政五年よりも山陽道沿いの地域の死者が多く、コレラが流行していた可能性が高い

4.幼・老年層に比較して壮年層に死亡率が高い

⇒ 年が分からないのではっきりとはいえませんが、小弥太の年齢を考えても、当時としても老年とまではいかない年齢だったのではないかと考えると、壮年層とみて差し支えないのでは。

「1.流行年ほど死亡率が高い」について、まず菊池氏が過去帳よりまとめた、亡くなった方の平均数をみてみるとこのようになります。元の図表では文政~慶應三年までまとめられていますが、安政六年前後のみ抜粋しました。

安政五年の江戸での死者係数が大きくなっていますが、これが安政五年にコレラが大流行したという話の元ではないかと氏は考察しています。現在のコロナと一緒で、いわゆる中央、知識人などの集まる都市部で被害が大きいと出版物にもなるし、話題になる=情報量が多くなる、という感じ。

実際には、安政六年も特に山陽道周辺では死者数の割合は変わっていません。というより、安政六年のほうが広島、萩、米子などは多くなっています。

ですが前述した通り過去帳には死因が記載されていないので、これらがすべてコレラによる死者であるとは言いきれません。このため、菊池氏は特に死者数の大きくなった広島について、死因の記載されていた一つのお寺の過去帳をサンプルとして、その寺院内での安政五年と六年のコレラの死者数を明らかにしています。

それがコチラ。

一寺院のみのためあくまでサンプルとなるかと思いますが、コレラによる死者数は壮年のほうが多く、また安政五年のほうが壮年のコレラ死者数は多いのですが、ピークが8月から7月に前倒しになっています。1寺院なので絶対的なことは言えませんが、少なくとも明治期前半のコレラと同様、「2.極端な夏季集中型(6~9月。ピークは7、8月)」と、「4.幼・老年層に比較して壮年層に死亡率が高い」という傾向は幕末も同じだったようです。

(それよりも安政六年の子どもの死亡率が上がり過ぎているのがちょっと怖いのですが…実際はコレラだったんでしょうか…)

宇一右衛門さんが江戸を経ったのは旧暦の六月末、京都辺りに着いたのはちょうど七月上旬~中旬あたりでしょう。広島の過去帳の旧暦七月のコレラ死者のピークの時期と同様であり、この期間、山陽道一帯はコレラが流行していたのだろうと思われます。

前年の江戸での流行は無事越せたにも関わらず、本人は思い残すことはないとおっしゃっていますが、遺された鳥尾の事を思うと残念でしかたありません。

それにしても、「人は此の世に生れて来るには、必ず地水火風の四大を借りて来る、此の世を辞する時は、それを返さねばならぬ。若し旅で死んだならば、其處の土を借りて来て、此の世に生れたのであるから、其の土地へ往つて、それを返すのである。故に何處で死なうとも、前世よりの約束であるから、決して歎き悲しむ事はないと。」という一文は、鳥尾の性格的に自分の父上を盛るということは無いと思う(信じたい)ので、本当にこういうことを言う人だったのだとしたら宇一右衛門さんは今でいうと大分達観というか、スピっていた方だったのかもしれません。

恵の露には出てきませんが、のちのち鳥尾が傾倒していった『不思議』の道の原点は、ここにあったのだなぁと感慨深くなったのでした。

菊池万雄「江戸時代におけるコレラ病の流行-寺院過去帳による実証ー」(人文地理30 巻5号(1978))

コメント